熨斗(のし)について

ご贈答に慶弔各種のし

日本ではお祝いやお返し、お中元やお歳暮などご贈答にかかせない「のし紙(掛け紙)」。

ご用向きに応じて無料でお掛けいたします。ラッピング選択ページにてご希望ののしをお選び下さい。

のしの種類と用途

-

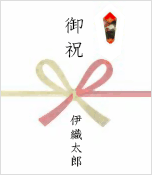

蝶結び

何度あっても良い慶事、出産祝・入学祝や御歳暮などに。(印刷色は赤金)

-

結び切り

一度切りと願いを込めて結婚祝・快気祝・結婚の内祝などに。(印刷色は赤銀)

-

黒白結び切り

お釈迦様の象徴である蓮のついたものは仏式の法要に用いられます。(印刷色は藍銀)

-

黄白結び切り

主に西日本や北陸などで仏式の法要、初盆などに。神道やキリスト教の弔事にも。(印刷色は黄銀)

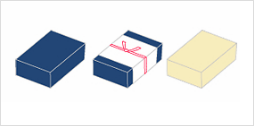

「内熨斗」「外熨斗」のちがい

内熨斗(うちのし)

包装紙の内側に熨斗紙をかけます。

主に内祝いに用いられます。お中元やお歳暮を控えめに贈りたい時にも使います。

宅配便で贈答品を贈る場合、配送途中で熨斗紙が傷つかないように内熨斗にすることが多いです。

外熨斗(そとのし)

包装紙の外側に熨斗紙をかけます。

相手の慶事をお祝いする贈答品など一目で贈りものとわかるようにしたいときに使われます。

結婚・出産祝いなどを直接持参する場合は外熨斗をおすすめします。

お中元やお歳暮などを持参する場合も、外熨斗にするのが一般的です。

表書き(上書)

贈り物の趣旨を伝える言葉を書き入れます。

四文字の表書きについては縁起を気にされるかたもいらっしゃるため、当店では漢字四文字の上書を避けるようおすすめしております。

のしの選択肢にご希望の「上書」がない場合は、のしの用途「その他」をお選び頂きご希望の「上書」をご記入下さい。(ご希望の水引の種類も同時にご選択下さい。)

| 用途 | 上書 | 水引 |

|---|---|---|

| 結婚のお祝い | 寿 結婚祝 御祝 御結婚御祝 | 結び切り |

| 結婚祝のお返し | 寿 内祝い | 結び切り |

| 結婚式引出物 | 寿 | 結び切り |

| 出産のお祝い | 出産祝 御祝 寿 御祝出産祝い | 蝶結び |

| 出産祝いのお返し | 内祝い 寿 | 蝶結び |

| 還暦祝 | 寿 御祝 祝還暦 | 蝶結び |

| 古希祝 | 寿 御祝 御古希御祝 | 蝶結び |

| 喜寿祝 | 寿 御祝 御喜寿御祝 | 蝶結び |

| 米寿祝 | 寿 御祝 御米寿御祝 | 蝶結び |

| 白寿祝 | 寿 御祝 御白寿御祝 | 蝶結び |

| 金婚式 | 寿 御祝 金婚式御祝 | 蝶結び |

| お見舞い | 御見舞 | 結び切り |

| お見舞いのお礼 | 御礼 | 結び切り |

| 病気全快の時 | 快気内祝 内祝い | 結び切り |

| 香典返し | 志 満中陰志 偲び草 七七日忌明志 五七日忌明志 |

黒白結び切り 黄白結び切り |

表書き(送り主の名入れ)

贈り主様の名前の表記は、一般的なお祝いにはご自分の名前、出産の内祝いならお子様の名前(読み方が難しい場合は、ふりがなつきで)を入れます。

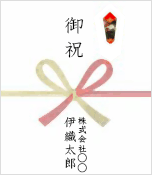

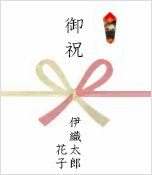

個人名のみ

一般的には贈り主様の苗字ですが、目上の方に贈る場合や、親族に贈る場合、同姓同名が多く苗字だけでは相手に伝わりにくい場合などはフルネームを入れます。

個人名のみ

ビジネス上のおつきあいなどで、会社名や肩書き、住所などを記載する場合は、名前の右側に小さめに書き入れます。略式では名刺を左下に貼付けるケースもあります。

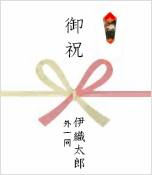

個人名のみ

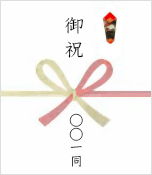

代表者の氏名の横に「外一同(ほかいちどう)」もしくは「他一同」と記載します。

他の人の氏名は別の紙に書いて同封するのが一般的です。

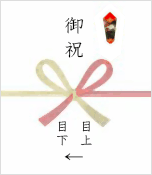

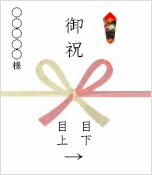

連名(3名程度)

目上・格上・年長の人の名前が右にくるよう、右から左方向に頭を揃えて書き入れます。

同格・同世代の場合は五十音順に右から左へ。

会社やグループ名

職場の同僚やサークルなどの仲間でまとめて送る場合、「営業部一同」「◯◯愛好会一同」などと書き入れます。 各人の氏名は別の紙に書いて同封します。

連名(夫婦)

夫の氏名を書き入れ、その左側に妻の下の名前を位置を揃えて書き入れます。

夫婦別姓の場合は通常の連名と同様に並べて記して構いません。

宛名を入れた連名

宛名は左上の位置に入れます。

宛名に近い左側が目上・格上・年長になるように、左から右方向に順に書き入れます(宛名がない場合とは逆になります)。

法要など

法事、初盆など仏事全般で上書を「志」とすることが多く、西日本の一部の地域では香典返しの際に「満中陰志」を使用します。 地域や宗教によって、のしの種類や書き方は異なります。

香典返しについて

香典返しとは

- お葬式でいただいた香典や品物に対する、お返しのことです。

- 本来、香典返しを行わない神道やキリスト教でも、近年は仏式にならって香典返しを行うようです。

時期は?

- 忌明け法要(四十九日)が終了後、なるべく早い時期(翌日から1か月以内)に法要が無事に終わったご報告と御礼を兼ねたあいさつ状とともにお渡しします。忌明けが年を越してしまう場合は、三十五日に繰り上げて忌明けとすることもあります。

- 神道では五十日祭か三十日祭の際に、キリスト教では三十日後にお渡しします。

相場は?

- お返しの品では一般的に「半返し」が基本です。香典返しでも、いただいた香典の半額または3分の1までの範囲が多いようです。また、身内などからの高額の香典の場合は、3分の1程度のお返しでも失礼にはあたりません。

のし・包装は?

- 香典返しののし(掛け紙)の表書きは「志」が一般的です。神式やキリスト教式では「偲び草」も用いられます。地域によっても異なり西日本では「粗供養」や「満中陰志」を用い、黄白の弔事用のし紙が使われます。

- 弔事の際ののし紙は、お祝い事では無いので、ひかえめに包装紙の内側にまく「内のし」が多いようです。もちろん「外のし」ご指定でもご対応させていただきます。

- のし紙については、薄墨でご用意致します。